Oleh: Sutriyono

Tasem Atmareja merentang tangan seperti hendak menari. Lensa kamera digital yang semula hendak dipasang untuk mengambil close up wajah pun diundurkan. Akhirnya seluruh badan yang diambil. Ini kesempatan langka karena pada awalnya untuk bertutur mengenai riwayat hidupnya pun Tasem terkesan menghindar.

“Ternyata

masih cantik. Masih ada kasihe,” katanya

ketika melihat hasil jepretan.

Kasihe adalah daya tarik pada yang

memandang. Tasem yang telah berumur

60-an masih melihat aura

kecantikan pada wajahnya di kamera. Ia

mengenakan baju tipis lengan panjang

warna coklat muda. Rambutnya berselubung kain penutup. Daya tarik itu pertanda bahwa Indang Kastinem masih menemani dan melindungi dirinya.

Indang

adalah roh yang oleh para ronggeng

dan masyarakat setempat diyakini

mampu merasuk ke dalam diri

seseorang yang ‘meminta’ atau mendapatkan

‘anugerah’. Kastinem adalah nama

seorang ronggeng yang entah hidup

pada tahun berapa dan rohnya

tinggal di sekitar Desa Gerduren

Kecamatan Purwojati, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah. Sehingga

perpaduan Indang Kastinem menjadi

daya dukung spiritual bagi para

ronggeng di desa tersebut.

“Waktu

saya kecil, saya tinggal di pinggir

desa dekat hutan. Saya sering

mendengar suara tetabuhan lesung

di Bukit Garut. Tetapi kalau didekati

ya, tidak ada orangnya,” tutur Tasem.

Desa

Gerduren dilingkupi bukit pada

sisi utara, timur dan barat. Sisi selatan

dipisahkan oleh Sungai Tajum,

dekat dengan jalan raya Purwokerto-Bandung.

Di salah satu titik ruas jalan

Purwokerto-Bandung itulah

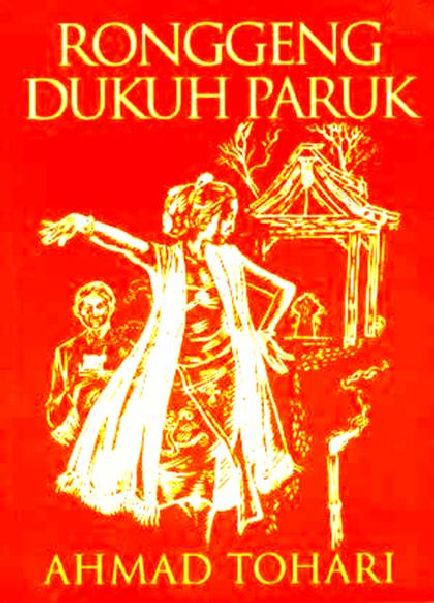

budayawan Ahmad Tohari tingal

yang dari tangannya lahir novel trilogi

Ronggeng Dukuh Paruk dan diterjemahkan

lebih dari lima bahasa. Tempat

tinggal Ahmad Tohari hanya

terpisahkan oleh Sungai Tajum dengan

Desa Gerduren, sebuah desa

yang menyimpan dinamika kehidupan

Ronggeng tua di wilayah Kabupaten

Banyumas.

“Samben

Kemis ngadeg. Meja itu tingginya

sedada saya,” papar Tasem.

Ia bertutur mengenai masa kecilnya

ketika mulai berkenalan dengan

dunia ronggeng. Kala itu dirinya

sedikit lebih tinggi dari meja 80

centimeter. Usianya sekitar 8 tahun.

Setiap Kamis malam, tatkala kelompok

ronggeng di desanya latihan,

ia ikut serta ditengah-tengah mereka.

Sekedar membantu persiapan atau

bersih-bersih selepas latihan.

Sebagai seniman, Tasem ditempa

oleh alam desa dan lingkungan

sosialnya.

Inisiasi

itu dimulai ketika teman dan

orang-orang dewasa menilai suara

Tasem bagus. Ia bias menirukan

lagu-lagu seorang ronggeng.

Seorang ronggeng tua lantas

datang dari belakang sambil memegang

kusan, alat menanak nasi berupa

anyaman bambu berbentuk kerucut.

“Krep, krep, krep, ping telu,” kata

sang ronggeng tua seraya menangkupkan

kusan ke kepala Tasem. Tiga kali kusan itu ditangkupkan ke kepala gadis kecil Tasem. “Itu biar tidak malu,” katanya.

Dalam

keseharian, kusan hanya ada

di dapur. Ruang yang menjadi tempat

keseharian perempuanperempuan Jawa.

Ketika tidak terpakai, kusan yang sudah

bersih dicuci itu akan diletakkan

dalam posisi menelungkup. Ujung

runcing di bagian atas. Tetapi

ketika kusan itu dipakai, ujung runcing di bawah,

di dalam dandang, dan

bertugas menyelesaikan pekerjaan

panci atau kuali yang menanak beras

menjadi nasi setengah matang. Di

kusan di dalam dandang dengan

diuapi air mendidih itulah nasi

setengah matang selanjutnya

dituntaskan menjadi nasi – atau kadang

menjadi tumpeng.

Di

dalam tradisi ronggeng Desa Gerduren,

kusan yang hanya di dapur

itu dibawah ke ruang publik. Dalam

posisi telungkup, kusan menangkup

kepala gadis kecil calon ronggeng.

Kusan

sebagai alat menanak nasi makanan pokok

untuk kehidupan, digunakan untuk

srana atau alat antara

membangkitkan kepercayaan diri. Itulah

sarana untuk menjadikan seorang perawan

desa yang barangkali hanya

mengenal dapur dan tanah

lahan-lahan bukit serta

sawah menjadi berani tampil di depan

publik, keluar dari Desa Gerduren

yang terpencil. Keliling desa-desa,

menari dan menyanyi. Tidak

malu. Laku matiraga dijalani

Tasem. Pada malam-malam tertentu

ia mandi di tujuh sumur tua. Laku

itu dimulai selepas tengah malam,

ketika tamutamu pemuda dari desa-desa tetangga yang hendak melihat pesona lengger Desa Gerduren sudah pulang.

Beranjak

dari satu sumur, di situ ia

mandi. Lantas, ketika sudah kering, berangkat

lagi ke sumur berikutnya. Demikian

seterusnya, menyusuri jalanan

setapak desa. Meskipun dingin,

terus dijalani. Meskipun lelah, kaki

terus melangkah. Biasanya subuh

baru tuntas. Ketika mandi, disertai

juga dengan doa-doa. Laku mandi

tujuh sumur tersebut disertai juga

laku puasa atau pantang.

Demikianlah,

adakah yang lebih berharga

bagi kehidupan selain air? Air

adalah sumber kehidupan. Tujuh sumur

tua itu menjadi sumber pengharapan

bagi Tasem. “Bot-bote pengin dikasihi

Mas,”kata Tasem dengan maksud menjelaskan

daya pesona seorang ronggeng

terpancar karena laku mandi

dini hari hingga subuh itu dijalani. Dengan daya pesonanya, Tasem dan kelompok ronggeng Desa Gerduren menerima permintaan pentas tiada henti. Itu juga berarti Tasem mendapatkan sejumlah rupiah.

Sumur

tua adalah mata air di sudut-sudut

pekarangan atau di ujung

bawah bukit yang dirimbuni pohon

bambu. Tak ada pasangan bata-semen

di situ, hanya cekungan tanah

yang digenangi air yang tak pernah

habis. Diameternya antara 1-2 meter. Beberapa mata air mengalir persis di bawah pohon beringin atau pohon bulu besar. Tasem dan ronggeng lain mengatakan, mata air itu telah ada sebelum dirinya lahir.

Beberapa

sumur bahkan sebenarnya juga

sumber air keseharian beberapa keluarga

di sekitarnya. Ketika kemarau

panjang, sumur-sumur itu menjadi

rujukan masyarakat setempat

untuk mendapatkan air. Bersama penghargaan akan sumur-sumur tua, Tasem dan masyarakat Desa Gerduren menghargai pohon.

Di

bukit Garut, sisi utara desa setempat,

dulu masyarakat mengenali dua

pohon bulu besar. Pohon tersebut

mirip pohon beringin. Pada pohon

yang di puncak bukit, diyakini

berdiam roh Kakek Garut. Sementara

satu lagi yang terletak sedikit

lebih ke bawah dari bukit tersebut,

diyakini menjadi rumah tinggal roh Indang

Kastinem. Kakek Garut diyakini

semacam kamitua ronggeng dan

Kastinem adalah ronggengnya.

Seseorang

telah membakar pohon bulu tersebut.

Belakangan, seniman ronggeng generasi

selepas Tasem menanam pohon bulu

kembali di dua titik bekas pohon

terdahulu. Alam dan pohon adalah

berkat bagi para ronggeng seperti

Tasem.

Menjelang

pentas Selasa Kliwon, Tasem

minum air kelapa muda. Bukan

sembarang kelapa muda tetapi

jenis kelapa hijau. Buahnya dipilih

dari tangkai yang menjulur ke timur.

Seekor cacing gelang direndam

terlebih dahulu dalam air kelapa

muda itu. Sehari kemudian baru

diminum. Ronggeng sekarang di

sebuah perayaan Kabupaten Banyumas. Mereka tidak menjalani laku

matiraga

seperti Tasem.

Dua

cucu Tasem di Sumur Sepi, salah satu mata air yang digunakan untuk mandi

ronggeng.

“Rekasa, ora sugih seprene kur nggo riwayat thok,” kata Tasem. Laku dan tirakat seorang ronggeng bagi Tasem tidaklah ringan, juga tidak membuatnya menjadi kaya secara materi. Tetapi ia tidak mengelak ketika ditanya bahwa hal itu membuat dirinya gembira. Ia dipuja ketika pentas.

Keterangan

Warsun, penduduk setempat yang segenerasi

dengan Tasem menggambarkan

bagaimana gairah kaum muda memuja

para ronggeng. Ketika para ronggeng pentas di satu desa tetangga, maka dalam beberapa hari berikutnya anak-anak muda di desa tersebut berduyun-duyun ke Desa Gerduren. Bertamu ke tempat para ronggeng tersebut dan mencoba meraih hatinya. “Saya biasanya diminta teman saya mengawasi tamu,” kata Warsun.

Tasem

sendiri menikah dengan Atmareja

pada tahun 1953. Pemuda desa

setempat, anggota Organisasi Perlawanan

Rakyat (OPR) yang kelak pada

tahun 1979 menjabat sebagai polisi

desa. Sebelum menikah, Atmareja

menyusul kemanapun Tasem

pentas.

Ia

heran dengan keberanian Atmareja.

Tidak takut dimusuhi anakanak muda

setempat. Walau dirinya tahu

Atmareja menyukainya, waktu itu ia

belum mau menanggapi. Atmareja terus

saja mengikuti kemana ia pentas.

“Ya

hanya ikut di antara penonton. Ketika

saya sudah melihat sosoknya, lantas

menyingkir.” tambah Tasem.

Selain

menari sambil menyanyi, dalam

pementasan seorang ronggeng

juga melayani tayub. Dalam

tayub, seorang pria akan menari

berpasangan dengan ronggeng.

Tarian ini dimulai dengan tawaran

ronggeng.

Ia

membawa soder atau selendang

untuk menari. Soder tersebut

diletakkan di atas piring. Sang

ronggeng berjalan ke arah pria sasaran.

Kepadanya diberikan soder, sementara

si pria menaruh sejumlah uang

ke dalam piring tersebut. Urutan

para pria yang menari mengikuti

derajat kepangkatan mereka.

Bila di situ ada camat, maka camatlah

yang ditawari terlebih dahulu,

baru perangkat-perangkat di bawahnya.

Bila yang hadir di situ paling

tinggi lurah, maka lurahlah yang

ditawari untuk tayub lebih dulu.

“Mereka

tidak menolak, karena hadir di

situ artinya bersedia ikut nayub,” kata

Tasem.

Biasanya

para istri pejabat desa juga

hadir di situ. Tidak ada yang cemburu

dengan tayuban suaminya. Beberapa

ronggeng Desa Gerduren diperistri

pejabat perkebunan atau aparat

kepolisian, pria-pria yang memiliki

derajat dan pangkat lebih tinggi

dari pada umumnya penduduk Gerduren.

Maka ronggeng sekaligus menjadi

jalan kenaikan strata sosial. Seorang

ronggeng akan berhenti menjadi

ronggeng ketika menikah.

“Tetapi

kalau ada permintaan nadir ya

harus dituruti,” kata Tasem. Ia pernah

tampil kembali meronggeng sesudah

menikah. Salah seorang teman

mantan ronggeng sakit. Matanya

buta. Dan ia bernadar, ketika

sembuh akan mengundang Ronggeng

Tasem pentas. Dan Tasem memenuhinya. Masa menjadi ronggeng bagi Tasem sendiri telah lewat sekitar setengah abad yang lalu. Tetapi suaranya masih bening ketika menembang.

Dalam wangsalannya: Jampang amben, dlika kapitan galar Adoh katon wis perek during kelakon. Jampang amben, dlika kapitan galar maksudnya adalah bambu kerangka dipan. Adoh katon wis perek durung kelakon artinya jauh terlihat, sudah dekat belum juga menjadi pasangan. Wangsalan ini menggambarkan saat dimana Atmareja mengejarngejar dirinya. Suara yang indah itu pula yang telah meruntuhkan hati Atmareja. Seorang pekerja keras yang kini meninggali rumah besar hanya berdua dengan Tasem. Sementara anak-anak mereka telah memiliki rumah sendiri-sendiri.